Detalhe

Correeiro

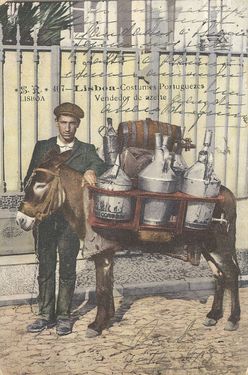

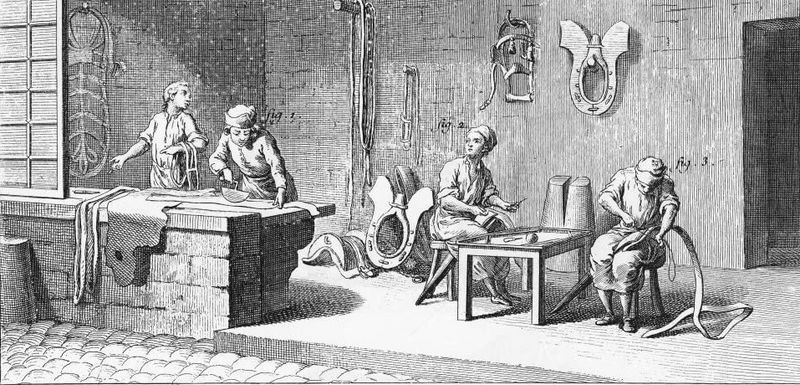

O labor mais conhecido do artesão correeiro era o fabrico de objetos e artefactos em couro que conjuntamente com outros mesteres - seleiros, albardeiros, ferreiros - produziam os aprestos para as cavalgaduras, sobretudo cavalos e mulas, que desempenhavam um importante papel no trabalho, nas deslocações e nos transportes de pessoas e bens.

Mas o trabalho do correeiro tinha expressão numa diversidade de outros produtos de uso doméstico e pessoal como acessórios, pequenas mobílias, objetos de apoio doméstico e até para fins militares como os escudos e as fundas.

Em Lisboa, no século XVI, eram distinguidos pelo tipo de produção, a chamada obra delgada e a obra grossa. Competia a estes fazer os guarnecimentos e aprestos das montarias como os peitorais, cabrestos, arreios, fundas de estribeiras e andilhas (suporte elevado para montar a cavalo, sobretudo para as senhoras), mas também os almofreixes (camas de jornada), cadeiras de espaldas e de outros modelos, caixas de couro, malas e chicotes.

Os correeiros de obra delgada produziam artefactos de uso pessoal e funcional, algumas com algum grau de sofisticação como os cintos e cinturões, bolsas (bolsa de sentença, bolsa redonda com laço de seda lavrado, bolsa francesa com ferro), mochilas, aljavas e talabartes (boldriés). Estes acessórios estão representados em inúmeras pinturas das escolas europeias, incluindo a portuguesa, da Época Moderna, conforme alguns exemplos nas imagens.

Com o passar dos séculos o ofício adaptou-se às transformações sociais, dando resposta aos requisitos do mercado. Desapareceu a distinção de obra grossa e delgada e os produtos fabricados passaram a privilegiar a decoração e o adorno: cadeiras e tamboretes estofados de seda, lã ou couro; Baús e caixas; Guarnecimentos decorativos de interiores de casas em pano, papel e seda. Mas também caixões de defuntos e reposteiros de cargas; outros objetos miúdos como coldres, arreios, coleiras e açaimes de cães, bolsas de caçador, estojos de navalhas, armamento de soldados. Alguns artefactos exigiam uma colaboração mais próxima com outros artífices como no fabrico de carruagens, especialmente coches, seges, liteiras e cadeirinhas.

Tudo o que se produzia nas oficinas era vendido nas suas tendas e sobrados, pelas ruas e em feiras. A localização das muitas dezenas de oficinas que identificámos na documentação dos séculos XVII-XVIII, para além da habitual dispersão no tecido urbano de Lisboa, observou-se uma maior concentração em quatro grandes áreas: em S. Bento e na calçada do Combro; na rua de Valverde [atual rua 1º de Dezembro]; nas Portas da Mouraria e nas Portas de Santo Antão; e ainda nas freguesias da Pena e da Sé. Pressente-se nesta observação a tendência para a fixação destes artesãos nas portas da cidade, onde a intensidade de tráfego diário de pessoas e veículos de transporte era maior, mas também a fixação na proximidade de importantes polos da vida social e económica como o Rossio e o Terreiro do Paço.

Bibliografia

Langhans, Franz Paul (1943). As Corporações dos Ofícios Mecânicos. Imprensa Nacional de Lisboa.

Regimento de 1572, Liv. do regimento dos Ofícios mecânicos de Lisboa, fl. 94 a 98.

Regimento de 1774 da Bandeira de N. S. da Conceição, Liv. 3º dos regimentos do Regim., fl. 109.

Regimento reformado do ofício de Correeiro de 1738. Livro 2º de Acrescentamentos dos Regimentos, fl. 92 a 98.

Bluteau, Rafael (1712). Vocabulário Português e Latino. Coimbra: Colégio das Artes, vol. 2, pág.562.

Fernandes, I., Oliveira, J. (2004). Ofícios e Mesteres Vimaranenses nos séculos XV E XVI. Revista de Guimarães.

Projeto Demografia Histórica Antigas Profissões, Artes e Ofícios de Lisboa (séculos XVI-XIX), GEO